観光だけで終わらない。日光で“関係人口”になる入口|うず・うずカイギ in Nikko の歩み

こんにちは。スマートワークライフ#Nikko(通称:スマ日)です。

「日光が好き」「日光で何か始めたい」——そんな小さな“うず”をきっかけに、人と地域が出会い、学び、動き、試すことができる場所。

私たちは、観光で訪れるだけでもなく、移住して暮らすわけでもない、“その間”の新しい関わり方を提案しています。

うず・うずカイギは、そんな想いを共有する人たちが集う、日光発の“関係人口づくり”の実践の場です。

うず・うずカイギって、なにをする場?

日光が好きな方、日光で何かをはじめてみたい方が気軽に集まれる——月1回程度のオープンな交流の場です。各回でテーマが変わるため、気になる回だけの参加でOK。初参加やおひとり様も大歓迎です。会場には、地元のお店の店主、学生、フリーランス、行政の方、市外からの参加者まで立場ごちゃまぜで集まり、肩書きを越えた対話から自然と人脈が広がるのが魅力です。

これまでの開催では、学びと実践がつながる多彩なプログラムを重ねてきました。たとえば——

- やりたいこと宣言&応援会:一歩目を言語化し、参加者全員で壁打ち。

- アイディアソン/KJ法:付箋で大量発想→構造化し、「1文の課題」に落とし込む。

- ライフジャーニー:自分の原体験から事業の“軸”を見つけるワーク。

- カスタマージャーニー:お客さまの行動と感情をたどって“本当の不”を発見。

- サウンディング(現場聞き込み):まちへ出て仮説検証、次の打ち手を具体化。

- チャレンジイベント(うずうずDays):お土産開発・学びの場・SAKE GARDENなど、小さく実装して発表。

- 越境回(宇都宮出張・オンライン回):地域外の実践者とつながり、視野を拡張。

「まずは参加してみる」「話してみる」「繋がってみる」——そんな前向きな一歩を、ここからご一緒しましょう。

うず・うずカイギ、半年の足跡(#1〜#16)をぎゅっとまとめました

#1(2024/3/1–2)つながり、うずを生む場づくりを語る会

記念すべき第1回は、「つながり、うずを生む場づくりを語る会」。

mekke日光郷土センターで2日間にわたって開催されました。登壇者は、コミュニティづくりの実践家・高橋龍征さんと、「小田原もくもくワーケーション会」代表の渡辺将大さん。高橋さんからは「小さく、素早く、試してみることがうずを生む」という実践的なアドバイスが、渡辺さんからは「地域に溶け込み、発信し続けることで人が集まる」という経験談が語られました。後半のワークショップでは、参加者がそれぞれのスキルや興味をもとに「日光でやってみたいこと」を出し合い、チームごとにアイデアを発表。初対面同士が笑顔で語り合いながら、新しいつながりが次々と生まれました。懇親会ではさらに交流が深まり、翌日のオプションツアーでは杉線香工房「八丹堂」や「NIKKO MAPLE」の森を訪問。観光では見えない“働く・暮らす日光”の魅力を体感する2日間となりました。

#2(2024/3/13)京都・鎌倉に学ぶ、観光だけじゃない日光の未来

観光に頼らない地域の価値づくりをテーマに、京都・鎌倉で実践を重ねるゲストを招いて開催。日本ワーケーション協会の入江真太郎さんからは「観光に来てもらう」から「関わり続けてもらう」への転換を、鎌倉ワーケーションWEEK主宰の岩濱サラさんからは、企業連携による“暮らすような地域づくり”の事例が紹介されました。後半のグループワークでは、義達祐未さん(YUM innovation)の進行で、参加者が「観光だけじゃない日光の未来」をテーマに意見交換。「地元の子どもが誇れるまち」「観光と暮らしが共存する仕組み」など、身近な一歩を考える時間となりました。懇親会では立場を越えた交流が広がり、日光の新しい関係づくりの種が芽吹いた夜となりました。

#3(2024/5/10)やりたいこと宣言&応援する会

第3回のテーマは「やりたいこと宣言&応援する会」。

mekke日光郷土センターに集まった参加者が、それぞれの「日光でやってみたいこと」をプレゼン形式で発表し、全員で応援し合う夜となりました。発表されたアイデアは、「地元企業や子どもたちが一緒につくる日光祭」「大自然を活かしたウォーキングイベント」「自分に向き合う“人生の学校”の開設」など、どれも個性と熱意にあふれたものばかり。

ゲストサポーターの義達祐未さん(YUM innovation)は、一人ひとりの発表に真摯にフィードバックを行い、実現に向けた具体的な視点や言葉を贈りました。プレゼン後は、参加者同士が応援コメントを交換し合うなど、立場を越えて支え合う空気が自然に広がりました。

懇親会では、初対面同士でもすぐに意気投合し、「この企画、一緒にやってみよう!」と早くも動き出す姿も。

“語る”だけで終わらせず、“行動”へとつながる——うず・うずカイギらしい前向きなエネルギーが満ちた一夜となりました。

#4(2024/5/30–31)日光再発見ツアー in 足尾(※中止)

「意外と日光のことを知らない」という参加者の声から生まれた、第4回のテーマは“日光再発見”。舞台は、銅山のまち・足尾でした。地域に根ざして活動する人々を訪ね、足尾の歴史と今、そして未来の可能性を体感する2日間のツアーとして企画されました。

訪問予定だったのは、在来野菜「唐風呂大根」や「舟石芋」を守る久保田公雄さん、産業遺産ツーリズムを進める宿「かじか」支配人(当時)の小野崎一さん、そして新たに足尾で宿を開いた「和朗庵」オーナーの都築葉子さん。現地では畑作業の体験や製錬所の見学、まち歩きやブレストワークショップを通じて、“地域らしさと自分らしさをどう重ねるか”を考える時間が用意されていました。

あいにく諸事情により開催は中止となりましたが、企画を通じて「観光の表側だけでなく、地域の現場から日光を学ぶ」重要性が再確認されました。

#5(2024/6/13)うずうずアイディアソン in Nikko

9月の「NIKKOワーケーションWEEK」に向けて、“量→ジャンプ→磨き込み”で一気に発想を加速した回。ゲストの田村英彦さん(ふろしきや)からアイディアソンのコツを学んだ後、付箋で大量に出した案を理由づけ→整理→上位案に絞り込み、全体発表と講評へ。地元企業とのコラボや大人・こども向け企画、eスポーツやアニメ聖地構想まで幅広い種が生まれ、「今すぐ試せる小企画」も多数。運営(木藤さん)のファシリテートと田村さんの具体フィードバックで次の実装手順が明確になり、9月に向けた試行・検証の動きが立ち上がりました。

#6(2024/7/9)うずうずプロジェクト始動!

第6回は、前回のアイディアソンで生まれたアイデアを“実行計画”へと進化させる回。テーマは「うずうずプロジェクト始動!」。9月開催の中間発表イベント「うずうずDays日光」に向けて、各チームが自分たちの“最初の一歩”を描きました。

ゲストには、地方創生プロデューサーの義達祐未さん(YUM innovation)と、日本ワーケーション協会代表の入江真太郎さん。義達さんからは「完璧じゃなくても、やってみる勇気が次をつくる」、入江さんからは「多様な意見を“整理して進める力”」という実践的な助言があり、場全体が一気に熱を帯びました。

日光の新しいお土産開発、ナイトフォト体験、ビアガーデン企画など、地域の現場から次々と挑戦が立ち上がり、懇親会では早くも共創の輪が拡大。

「やりたい」を「やってみる」へ――。この日、うず・うずカイギは“行動フェーズ”に突入しました。

#7(2024/8/29)情報共有&計画ブラッシュアップ会

第7回は、9/21開催の「うずうずDays日光」に向けて、走り始めた各プロジェクトの現状共有と磨き込みに徹した夜。進行はKitrip Nikkoの木藤利栄子さん、アドバイザーに日本ワーケーション協会の入江真太郎さん(オンライン参加)。会場には常連に加えて事業者・学生の新規参加も多く、実践目線のアドバイスが次々飛び交いました。中間発表のスモールアクション対象は「日光の新しいお土産開発」「日光版フォルケホイスコーレ」「SAKE GARDEN」の3本。発起人の鷲頭さん・中村さん・岩本さんが、目的・必要人員・コスト・当日運営までを具体化し、時間設定や導線、収益・再現性の観点で全員でブラッシュアップ。並行して「子ども向け職業体験」「子ども食堂」「冷凍寿司」など次の“うず”も芽吹き、短期と中長期の両輪で進める体制が固まりました。――アイデアを出す段階は終わり、測り、直し、前に出すフェーズへ。9月の現場検証に向け、日光発の小さな実装がいよいよ加速します。

#うずうずDays日光(2024年9月21日)

3日間の“中間発表&実装デー”として、mekke日光郷土センターを拠点にアイデアをリアルに試す場を展開。メインの9/21は、ゲスト金子晃輝さんの実践トークで「地域資源×体験設計」の勘所を学びつつ、午後は3本柱を一気に検証しました。日光版フォルケホイスコーレは、北海道の事例とオンラインでつなぎ開校像を具体化。食のラインでは「日光頂鱒鮨」試食で保存技術や販売導線の手応えを確認し、「新しいお土産」では湯波活用スイーツなど試作品を食べ比べ、評価を即時フィードバック。夕方のNIKKO SAKE GARDENは雨天のなかキッチンカーと地酒で“夜の居場所”づくりを実地検証し、サインや導線など次回改善点も見えました。9/20の交流会で温めた関係性を土台に、プレゼン→試食・試行→対話までを一気通貫で体験——「完璧じゃなくてもやってみる」を合言葉に、日光発の小さな実装が確かな前進に変わった一日でした。

#8(2024年11月)再び“やりたいこと宣言”

久々のリアル開催は“宣言→対話→次の一手”を短時間で回す実践型。冒頭、木藤さんからスマ日の今後(官民・事業共創を見据えた連携強化)を共有し、メインの「やりたいこと宣言」へ。発表では、今市中学校を会場に子どもの職業体験と地域通貨を組み合わせる〈日光みらいキャラバン〉、大人の知と経験を束ねて科学雑誌を継続刊行する〈イマイチ大学〉が具体プラン・協力依頼・実施時期まで示し、会場とオンラインの参加者からその場で応援コメントと実務的なマッチングが成立。自由トークでは「四代目徳次郎」山本仁一郎さんが、地域の事業者・行政への届き方や提案の“型”をミニ講義し、若手の企画が一段深まるきっかけに。最後は懇親会で関係を温め直し、次回#9へ向けて各チームが宿題(仲間集め・試作・実証の段取り)を持ち帰る、軽やかで手触りのある一夜となりました。

#9(宇都宮出張版 2024年12月19日) 日光×宇都宮で広がる共創の芽

会場はお寺発のコワーキング「aret」。行政プレゼンで宇都宮はライトラインや移住窓口「miyacome」など最新動向を共有、日光はスマ日を軸にした官民連携の現在地を紹介し、両市の強みが見える幕開けに。続くクロスディスカッションでは「宇都宮の水餃子×日光の温泉」ツアーなど今すぐ試せる案から、「互いの独自性を保つ方が良い」という現実的視点まで、多様な結論が並走。後半の「やりたいこと宣言」では、宇都宮発の大型展示や若者定着に向けた産学連携の場づくり、日光の継続プロジェクトのアップデートが次々に表明され、初参加者も巻き込みながらマッチングが進みました。締めくくりは「サムライ寿限無」の手包み餃子での親睦会。新しい街・新しい人との交差で視野とネットワークが一気に拡張し、2025年の合同企画や相互送客に向けた“次の一歩”が具体化した一夜でした。

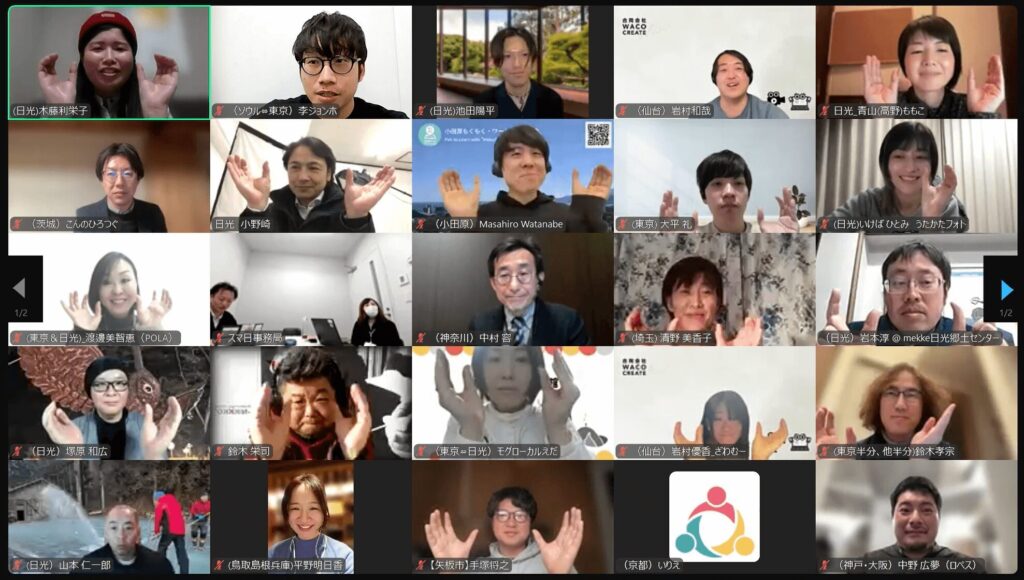

#10(オンライン 2025年2月13日)— テーマ「地域×私」

全国から約40名がZoomに集い、入江真太郎さん・木藤利栄子さんの進行で“地域で働く・暮らす・学ぶ”のリアルを横断共有。前半は日光勢(小野崎一さん=足尾の資源活用とまちづくり、四代目徳次郎・山本仁一郎さん=天然氷と森のエコツーリズム、モグローカル・江田加奈枝さん=地域企画と拠点づくり)が挑戦を紹介し、後半は他地域から、手塚将之さんの廃校活用「Gacco Camp」、今野浩紹さんの古民家宿×マイクロブルワリー、ライト・キャリア・ガーデン中村容さんの「日光版フォルケホイスコーレ」へと議論が拡張。交流セッションは2タームで実施され、初対面同士でも“地域×私”の接点が次々に可視化される手応えに。「オンラインでも深い対話は生まれる」を体感しつつ、参加者各自の次アクション(連携相談、視察・体験参加、試作・共同実験)まで具体化する、密度の高い夜となりました。

#11(2025年3月)新拠点お披露目&スマ日コンシェルジュ始動

mekke日光郷土センター2階のコワーキングを“地域のゲートウェイ”として再始動。会員は常時無料利用、週3日は「スマ日・コンシェルジュ」が常駐し、起業・連携相談に応える体制が整いました。前半はSW²P NIKKO、地域おこし協力隊、ライト・キャリア・ガーデンなど協力団体が活動を共有し、後半は「拠点でやりたいこと・やってほしいこと」を出し合うワークへ。9月の「うずうずDays」で立ち上げた〈新お土産/フォルケホイスコーレ/SAKE GARDEN〉の成果と壁も率直に振り返り、「小さく試し、続けて磨く」次の一手が各チームで明確に。過去最多の参加で交流と相談が途切れず、イベント後もコラボ打合せや視察の予定が次々に決まる“うず”の加速を実感する夜となりました。

#12(2025年5月)ライフジャーニーで見つける、自分発ビジネスの原点

テーマは「自分の人生から、ビジネスのヒントを見つけよう」。会場のmekke日光郷土センターでは、モグローカルのCSO・リッキーさんがゲスト講師となり、「ライフジャーニー」づくりを実践。転機や感情の起伏を時系列に可視化し、なぜその選択をしたのか、そこから誰のどんな課題に寄り添えるのかまで掘り下げました。折れ線グラフで“浮き沈み”を描き、グループで発表・フィードバックを重ねるうちに、「自分の体験=価値提案の核」という手応えが各テーブルで生まれたのが印象的。ゲストハウス経営者、デザイナー、飲食オーナー、地域おこし協力隊など多彩な面々が、成功も挫折も包み隠さず共有し、共感から次の一歩が見える時間になりました。

夜は△モグラベースへ移動して親睦会。肩の力を抜いた対話の延長で、雑談がそのまま仮説検証の場になり、「明日から試すスモールアクション」まで落ちたチームも。うず・うずカイギは今年から二部制(第1部=学びのワークショップ/第2部=カジュアル交流)に進化。6月以降は「失敗しない始め方:起業初期のリサーチ」など中級編の実践テーマが続きます。自分のストーリーを掘るほど、ビジネスの“軸”は太くなる——それを参加者全員で体感した第12回でした。

#13(2025年6月)“不”から始まるサービス発想 ─ カスタマージャーニー実践編

第13回のテーマは「ユーザーの不を探す旅」。mekke日光郷土センターでは、モグローカルのリッキーさんを講師に迎え、顧客視点で課題を発見する「カスタマージャーニー」づくりに挑戦しました。参加者はチームに分かれ、日光を訪れる旅行者のペルソナを設定。移動・宿泊・体験の各フェーズで「不満・不便・不安」を洗い出し、それを“魔法”のような発想で解決するアイデアを次々と出し合いました。たとえば「直通バスがなくて不便」から「都内発の専用ツアーバス」、あるいは「浴衣の着方がわからない」から「ARレクチャー付き宿泊体験」など、リアルで実現可能な案が続出。

ワーク後半では、「思い込みではなく、現場で検証することが次の一歩」というリッキーさんの言葉が印象的に響きました。次回のテーマは“サウンディング”=実地調査。今回の仮説を街で検証し、実際にニーズを確かめる予定です。

夜は△モグラベースへ移動し、ハンドドリップ珈琲を振る舞う参加者も登場。リラックスした空気の中で、アイデアが自然に磨かれていく時間となりました。「仮説→実践→検証」という連続の中で、日光の新しいサービスの芽が確実に育ちつつある——そんな手応えを感じた第13回でした。

#14(2025年7月)まちに出て確かめる、“仮説検証”のリアル ─ サウンディング実践編

第14回のテーマは「事業アイディアの精度を高める!聞き込み調査を交えたフィールドワーク」。前回のカスタマージャーニーで生まれたアイデアをもとに、今回は「それは本当に求められているのか?」を確かめる実践回となりました。講師はおなじみ、モグローカルのリッキーさん。mekke日光郷土センターでのレクチャーでは、「思い込みではなく現場から学ぶ」という姿勢の大切さを強調。チームごとに仮説を整理し、「何を・誰に・どう聞くか」を設計したうえで、実際にまちへ飛び出しました。

観光客や地元の方へのヒアリングでは、事前の仮説と異なるリアルな声が次々と。交通不便を想定していたチームは「直通列車を選ぶから困らない」という意外な回答を得たり、「バスよりも渋滞やトイレの問題が心配」といった生の感情に触れたりしました。この“ズレ”こそが新しい発見であり、次のビジネスの入口。机上のプランから現実の課題へと、視点が一段深まった瞬間でした。

夜の△モグラベースでは、ワインを片手に交流会。聞き込みで得た気づきを語り合いながら、新しいコラボの話も自然に生まれました。仮説→調査→再構築という地道なサイクルが、日光というフィールドで確実に回り始めたことを感じさせる一日。次回は、現場で得た“声”をどう言語化し、事業の骨格へとつなげるかを探ります。

#15(2025年8月)言葉でつながる、共創の一歩 ─ KJ法で“課題の言語化”に挑戦

第15回のテーマは「KJ法で“課題の言語化”に挑戦!」。前回のフィールドワークで得たサウンディング結果をもとに、mekke日光郷土センターで“情報を見える化し、共通言語にしていく”ワークショップが行われました。講師はリッキーさん(モグローカル)。机の上には無数の付箋が並び、参加者たちは黙々とペンを走らせます。

「ガタガタの道」「ゴミ箱がない」「浴衣がわかりにくい」——前回拾い上げた声をカード化し、似た意見をグループ化。線でつなぎ、因果を整理し、最後は1文で“本質的な課題”を言語化しました。評価を急がず、まずは言葉を机に並べて構造化する。そのプロセスの中で、自然と視点がそろい、チーム全体に“合意が生まれる瞬間”が訪れました。

「なぜ困るのか」「その背景に何があるのか」を可視化するKJ法は、事業開発の初期段階にこそ有効。今回のワークを通して、参加者たちは「課題を定義する力」こそが次のアイデアを生む源泉だと実感したようです。

夜の△モグラベースでは、ワインとイタリアンを囲んでの交流会。前回の聞き込み調査や今回の気づきを肴に、笑いと共感が絶えない時間に。KJ法で“見える化”した言葉が、人と人をつなぐ共創のきっかけへと変わった回でした。

#16(2025年9月)課題を“サービス”へ。思考を鍛えるうずうずカイギ実践編

第16回のテーマは「課題からサービス化へ繋げるための思考法」。これまで数か月にわたって積み重ねてきた「ライフジャーニー」「カスタマージャーニー」「サウンディング」「KJ法」などのワークを総まとめし、“実践編”として開催されました。

第1部はmekke日光郷土センターにて、モグローカルのリッキーさんによるミニ講座からスタート。参加者はこれまでに発見した課題を再確認し、「どうすれば解決策を“サービス”として成立させられるか?」をテーマにグループワークを行いました。日常の小さな“違和感”や“もったいなさ”を出発点に、仮説を立て、ユーザーの行動に寄り添う形でアイデアを磨く——まさに事業づくりの思考筋トレのような時間でした。

夕方からは、会場を今市の相生町公民館へ移して第2部の交流会へ。今回は特別ゲストとして日光市長も登場し、地域課題の共有や今後の連携の可能性についてざっくばらんに意見交換。行政・民間・プレイヤーが同じテーブルで語り合う貴重な機会となりました。

その後はいつものうずうずらしく、笑顔と乾杯があふれる交流タイムへ。初参加の方も多く、ビジネスや移住、地域活動など多彩な話題が飛び交いました。学びと実践、行政と現場、人と人の“うず”が交わった第16回。次の一歩を踏み出すための原動力に満ちた一日となりました。

ここから生まれた“うず”

スマ日をきっかけに出会い、学び、動き始めた人たちの中からも、新しい挑戦が次々と生まれています。

そのひとつが——Nikko IKIGAI Learning Studio(ニルス)。

日光の関係人口として活動を続ける〈ライト・キャリア・ガーデン〉さんが立ち上げた、新しい学びの場です。

デンマーク発祥の「フォルケホイスコーレ(成人のための人生学校)」に着想を得て、

栃木県日光市をフィールドに、人生100年時代の“自分らしい生き方”を探求する「大人のための人生考房」として2025年11月にプレ開校します。

こんな人におすすめ

- 観光客で終わらず、“関係人口”として関わりたい

- 小商い/複業/地域プロジェクトを小さく始めたい

- 企画・デザイン・マーケの型を実地で学びたい

- 仲間・協働先を見つけたい/越境して視野を広げたい

よくある質問

Q. 初めてでも大丈夫? → 大歓迎です。軽い自己紹介とミニワークから始めます。

Q. スキルや肩書きは必要? → 不要です。好奇心だけ持参でOK。

Q. 続けられるか不安… → 単発参加OK。コンシェルジュがいつでも相談に乗ります。

最後に:次回は、11月開催をお楽しみに

11月以降のテーマや日程は、公式SNS&LINEオープンチャットでお知らせします。

あなたの“うずうず”が、次のうずの中心になるかもしれません。気軽に、まずは一度どうぞ!