【イベントレポート】KJ法で“課題の言語化”に挑戦!|うず・うずカイギ#15

こんにちは、スマートワークライフ#Nikko(スマ日)です!

8月23日(土)開催の「うず・うずカイギ in Nikko #15」は、KJ法をテーマに開催!前回のサウンディング結果(聞き込み調査)を材料に“情報の可視化→洞察→共通言語化”までを一気通貫で実践しました。今年度のうず・うずカイギは、第1部での実践的な学びのワークショップと第2部のカジュアルなビジネス交流の二部制で開催しています。

前回のレポートはこちら↓

イベント概要と当日の流れ

- 開催日:2025年8月23日(土)

- 主催:スマートワークライフ#Nikko

- 目的:KJ法を学んで、事業の“課題の言語化”に挑戦。

当日のスケジュール

第一部:mekke 日光郷土センター

- KJ法ミニ講義(考え方と進め方の要点)

- アイスブレイク:「日光に新しくできてほしいもの」を付箋で出し合う(KJ法の一部を体験)

- 標準フローのレクチャー(カード作成→グループ化→図式化→ストーリー化)

- 実践ワーク:前回サウンディングのテキストをカード化し、KJ法で構造化

- 発表:グループごとに“最重要課題”を1文で定義

第二部:△モグラベース

- 交流会

まずはKJ法って何?

KJ法とは、バラバラの情報を「付箋1枚=情報1つ」で書き出し、似たものをまとめ(グループ化)、関係性を線でつなぎ、最後に要点を短い1文にまとめることで合意をつくる、“見える化”の整理法です。評価や判断は後回しにし、まずは事実を並べ替えることに集中するので、参加者全員の認識がそろいやすく、少数意見も埋もれにくくなります。

ビジネスの現場では、①顧客の声の整理(不満や期待の核を見つける)、②新企画や新規事業の方向づけ(検証すべき仮説を1文で定義)、③部署をまたいだ合意形成(言葉のズレをなくす)、④会議の効率化(結論の根拠を図として残す)、⑤優先度付け前の論点整理(バックログの前段)などに活用できます。紙とペンだけで始められ、必要に応じてMiroなどのオンラインツールに転記すれば、意思決定も速く、ぶれず、説明しやすくなります。

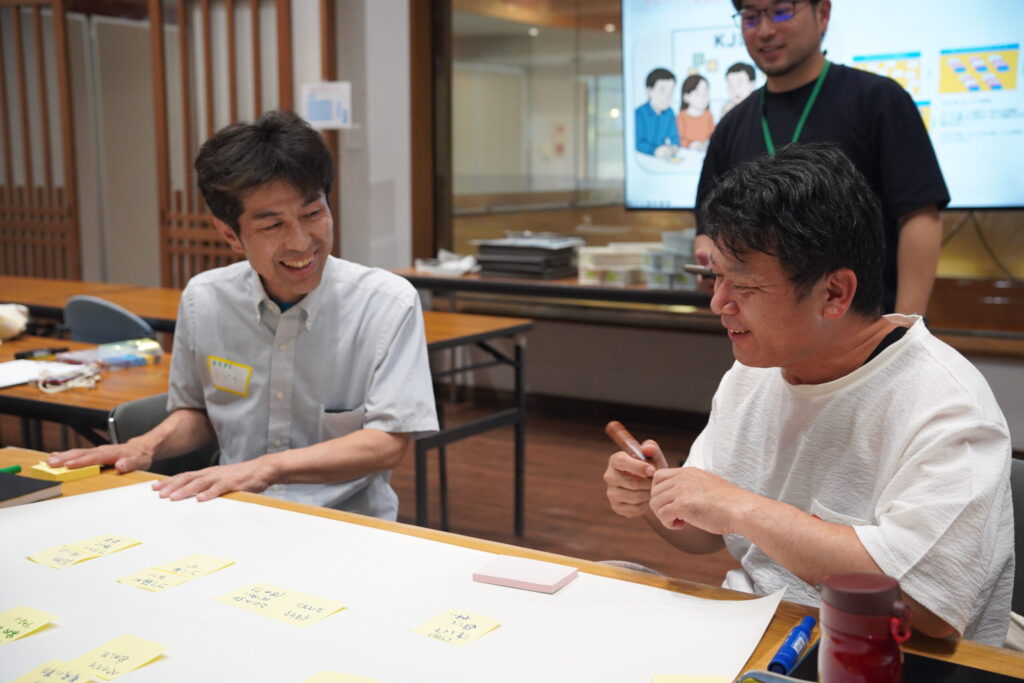

ファシリテーターが最初に強調したのは「解決策を出さない勇気」。KJ法は“並べて・束ねて・見渡す”ための技法であり、良し悪しの判断はあえて保留します。ただひたすらに事実や言葉を場に出し、関係性を見える化していく。そうして進めるうちに、参加者の表情はやわらぎ、自然と「紙と対話するモード」へと切り替わっていきました。

アイスブレイク:「日光に新しくできてほしいもの」

お題はシンプルに、「日光に新しくできてほしいもの」。

「夜やっている飲食店」「ゴミ箱」「渋滞を気にせず移動できるロープウェイ」…思いつくままに付箋へ。量を優先して5分書き切り、近いものを寄せてゆるくグルーピング。

「アミューズメント系」「教育系」「交流系」などのグループが、色の塊になってテーブルに現れました。誰かが口にした「文字じゃなくて“島”に見えてきたね」という一言が、場の温度をぐっと上げます。

標準フロー:カード化→グループ化→図式化→ストーリー化

- カード化:1情報=1枚で具体的に

- グループ化:小→大の順で束ね、各束にラベルを命名

- 図式化(A型図解):因果・並列・対立を線や配置で表現

- ストーリー化(文章化):構造から仮説や課題文をつくる

ここまで、誰も“アイデアの良し悪し”を口にしません。評価ではなく、関係に集中するのがKJ法の流儀。

実践:サウンディング結果をKJ法で“読み解く”

前回のサウンディング(聞き込み)メモから、固有名詞・状況・感情などの情報を分解し、カード化しました。

「ガタガタの道」「階段」「ゴミ箱がない」など、集めた情報を一旦バラバラに書き出します。

グループ化(仕分け)のコツ

- まず「似ている」で寄せる

- 意味の違いを言葉にしてラベル化

- 余ったカードは“独立”として残す

こうして島(小グループ)ができ、大陸(大グループ)へと広がります。そこに矢印を引くと、自然に関係性が見えてきました。

カードの束から浮かび上がったのは“地図”というより物語の骨格。

「誰が」「どこで」「なぜ止まるのか」が1文で共有されると、参加者の頷きが一斉に揃い、合意形成のコストが一気に下がるのを実感しました。

今日の発見:なぜKJ法が効くのか

- 可視化:言葉を机に並べると主観の霧が晴れる

- 洞察:束ね方や矢印が因果の仮説を誘発する

- 合意:1文に絞る作法で立場を超えて足並みが揃う

- 少数意見:カードに残すことで埋もれない

特に「評価の前に構造化する」という順番が、議論のスピードと質を両立させることを全員で体感できました。

今回のKJ法ワークショップでは、「解決策を急がず、まずは並べて・束ねて・見渡す」ことの力を共有できました。場に出した言葉が物語の骨格となり、合意形成が一気に進む瞬間を体感できたのは大きな収穫です。

この“見える化”を実務やプロジェクトに応用し、仮説検証と意思決定をさらに速く、確実にしていきましょう。

第二部交流会は、△モグラベースで!

第二部は会場を△モグラベースへ移動。

ここからは、第二部からの参加者も加わり、ゆったりとしたカジュアルな雰囲気の中で交流が行われました。

フィールドワークの感想や気づきを共有し合いながら、参加者同士の距離も一気に縮まり、アットホームな時間となりました。

今回は、テイクアウトしたイタリアンを囲んで、ワインも片手にリラックスしたムードの中で語らいを深めました。

新たな出会い、事業アイディアの種、そして日光という地域を起点にした未来への会話。

サウンディングで得た現場の声を肴に、互いの視点を重ねる有意義なビジネス交流のひとときとなりました。

うず・うずカイギをきっかけに出会い、繋がる。

「うず・うずカイギ」は、第1部でのアカデミックな実践的ワークショップと、第2部のカジュアルで自由なビジネス交流という、メリハリのある構成が魅力です。

日光を舞台に、地域の可能性を探る人たちが集まり、アイディアを持ち寄り、学び、語らう――。

そんな“うずうず”するような好奇心を持つ方であれば、どなたでも歓迎です。

「ちょっと気になる」「話だけ聞いてみたい」そんな軽やかな気持ちで、ぜひ次回ご参加ください。

きっと、何かが動き出すきっかけになるはずです。

次回もお楽しみに!